Guerre d’Usure

La Guerre d’Usure (hébreu : מלחמת ההתשה, ‘Milhemet HaHatasha’) est une guerre limitée qui a opposé officiellement Israël à l’Égypte de mars 1969 à août 1970. Cependant, toute la période allant de la fin de la Guerre des Six Jours au début de la Guerre du Kippour, de nombreux accrochages ont eu lieu entre Israël et ses voisins et ce sur tous les fronts (nord, sud et est). C’est pourquoi l’expression Guerre d’Usure désigne par extension cette période d’entre-deux-guerres et pas seulement la guerre limitée entre Israël et l’Égypte en 1969-1970. Enfin, la période a été marquée par une vague d’attentats à l’extérieur du territoire israélien dans une tentative des terroristes palestiniens d’exporter le conflit hors du Moyen-Orient.

I. Contexte

Frontières d’Israël après la Guerre des Six Jours

À la fin de la Guerre des Six Jours, une nouvelle réalité émerge: les lignes de cessez-le-feu modifient complètement le tracé de la carte d’Israël. Ses frontières terrestres étaient raccourcies de 650 km alors que ses frontières maritimes étaient allongées de 1000 km. Les nouvelles frontières étaient éloignées du centre d’Israël et obligeaient Tsahal à se préparer en conséquence. En outre, les territoires fraîchement conquis hébergeaient une population arabe qui comptait près d’un million d’habitants.

La période qui sépare la Guerre des Six Jours de la Guerre du Kippour peut être divisée en trois sous périodes :

– De juin 1967 à février 1969 : calme relatif avec l’Égypte et forte activité dans les régions de Jordanie et de Judée-Samarie.

– De mars 1969 à août 1970 : période de la Guerre d’Usure à proprement parler contre l’Égypte.

– D’août 1970 à la Guerre du Kippour (octobre 1973) : essentiel de l’activité dans la région du plateau du Golan et du Liban.

II. Période Allant de Juin 1967 à Février 1969

Incidents sporadiques sur le front égyptien et vote de la Résolution de Khartoum

Tsahal se préparait dans les nouveaux territoires, qui étaient d’une étendue inconnue jusqu’alors. Ces préparatifs comprenait la construction de quartiers généraux de commandement, l’installation de forces le long des lignes de cessez-le-feu et une préparation logistique adéquate. Une administration militaire fut établie dans ces territoires afin de contrôler la population civile et gérer les problèmes.

A l’issue de la Guerre des Six Jours, une brigade blindée tenait la ligne du canal de Suez et à la fin de l’année 1968, un quartier général de division est créé pour diriger les forces présentes sur les lignes du canal et du Sinaï. Deux brigades blindées lui étaient subordonnées, la première étant installée le long des lignes de cessez-le-feu et la seconde à l’intérieur du territoire. Le Commandement de la Région Salomon, responsable de la région du Sud-Sinaï, est créé.

En septembre 1967, à l’issue du Sommet de la Ligue Arabe qui s’est tenu à Khartoum au Soudan, les États arabes participants ont proclamé les « Trois Non » de la Résolution de Khartoum : non à la paix avec Israël, non à la reconnaissance d’Israël, non à toute négociation avec Israël. Les premiers incidents de tir ont lieu dès le mois de juillet 1967 dans la zone du canal de Suez et ont pour conséquence la construction d’un système de fortifications improvisées. En octobre 1967, le contre-torpilleur israélien Eilat est détruit par l’Égypte et Tsahal riposte en bombardant les raffineries de Suez, une action qui a permis de restaurer un calme relatif dans la zone du canal.

En septembre 1968, les Égyptiens bombardent par surprise la ligne de la zone du canal de Suez et réitèrent ces bombardements en octobre. Au cours de ces deux incidents, de nombreux soldats israéliens ont été blessés et il s’est avéré que les fortifications improvisées n’étaient pas résistantes aux bombardements. Tsahal riposte par un raid sur Nag Hammadi en plein cœur du territoire égyptien, au cours duquel des ponts et des stations électriques sont sabotés par la force d’attaque israélienne. Ce raid a amené une période de calme d’environ trois mois, au cours de laquelle Tsahal commence la construction d’une ligne fortifiée, c’est-à-dire une ligne de postes militaires le long de la côte, capables de résister à des bombardements intensifs, des talus de terre le long du canal et des stations de chars de combat.

Situation tendue sur le front est (Jordanie et Judée-Samarie), avec la bataille de Karameh en point d’orgue

Dans la région de la Vallée du Jourdain, des postes militaires sont construits le long du Jourdain, une clôture de sécurité est érigée et des moyens sont développés dans le but d’empêcher toute infiltration en territoire israélien. Une ligne de postes militaires est également érigée dans le plateau du Golan et un quartier général est établi pour diriger cette zone.

Après la Guerre des Six Jours, les organisations terroristes ont essayé de transposer la « guerre populaire de libération » dans les territoires conquis de Judée-Samarie. Au départ, les terroristes jouissaient de la complicité de la population qui leur fournissait abri et vivres. Israël a entrepris une politique visant à séparer les terroristes de la population. Les forces de sécurité israéliennes ont été impitoyables envers les terroristes et leurs complices, tout en s’efforçant de maintenir des contacts avec la Jordanie. La tentative de créer une « guerre de libération » a échoué, mais les terroristes sont parvenus toutefois à exécuter un certain nombre d’attentats dans les territoires de Judée-Samarie, de la bande de Gaza et d’Israël.

Après leur échec, les organisations terroristes déplacent le centre de leurs activités contre Israël en Jordanie et érigent leurs bases de l’autre côté de la ligne de cessez-le-feu. Ces activités comprenaient notamment des opérations d’infiltration, de pose de mines et de tirs dirigés contre des israéliens au-delà de la frontière. Pendant cette période, des centaines d’incidents de tirs ont eu lieu. La plupart des incidents étaient initiés par des terroristes mais il arrivait que l’armée jordanienne les aide dans leurs tentatives ou qu’elle riposte après l’endommagement de leurs postes militaires lors d’un de ces incidents. L’armée irakienne, stationnée en Jordanie, a elle aussi participé aux événements. Au cours des incidents, les communautés de la vallée de Bet Shéan ont été gravement endommagées. L’activité terroriste a suscité des ripostes fermes de Tsahal avec pour point culminant le raid de mars 1968 sur le camp terroriste localisé dans la petite ville de Karameh, située en Jordanie dans la région du sud de la Mer Morte. Cette opération était la plus étendue depuis la fin de la Guerre des Six Jours et l’armée jordanienne a également pris part au combat aux côtés des terroristes. Cette opération a permis de faire comprendre aux organisations terroristes qu’elles seraient inquiétées jusque du côté est de la Vallée du Jourdain et ces dernières ont été contraintes d’éloigner leurs bases vers l’est, sur les pentes des montagnes, et plus tard jusqu’au sommet de la montagne.

Les terroristes ont commencé à s’implanter dans les concentrations urbaines en Jordanie et à y établir un « État dans l’État ». Cela a conduit à des frictions entre les terroristes et les autorités jordaniennes. Tsahal a réagi à la multiplication de ces bases par le biais de bombardements effectués par l’Armée de l’Air.

Afin d’éviter l’infiltration de cellules terroristes, des embuscades ont été organisées pour piéger les terroristes directement en Jordanie. Contre les cellules qui réussissaient à s’infiltrer en Israël malgré tout, une nouvelle forme de lutte est développée : la course-poursuite. Des forces mobiles d’infanterie et des unités de reconnaissance transportées par hélicoptère, assistées par des chars blindés, participaient à ces courses-poursuites dans le but d’empêcher les terroristes d’atteindre les centres de population. Le côté est de la Vallée du Jourdain devient peu à peu un “no man’s land” délaissé progressivement par la population civile.

Suite à la multiplication de leurs échecs en territoire israélien, les organisations terroristes prennent une nouvelle orientation et décident de transposer leurs activités à l’international. En décembre 1968, après la réalisation de trois attentats contre des avions de la compagnie israélienne « El Al » en dehors d’Israël, des forces de Tsahal lancent un raid sur l’aéroport de Beyrouth et frappent des avions de compagnies aériennes arabes.

III. Période Allant du 8 Mars 1969 au 7 Août 1970

Début officiel de la guerre avec l’Égypte

Le 8 mars 1969, le président égyptien Gamal Abdel Nasser déclare la fin du cessez-le-feu avec Israël, et par la même occasion le début officiel de la Guerre d’Usure. Les opérations égyptiennes comprenaient de lourds bombardements sur les points forts israéliens et sur leurs chemins d’accès, et des raids aériens, attaques et embuscades en territoire israélien. On comptait des dizaines de blessés dans les rangs de Tsahal. Les forces israéliennes stationnées le long de la ligne du canal ripostent et les localités égyptiennes de la région sont abandonnées et deviennent des villes fantômes. Afin de contraindre les Égyptiens à maintenir le cessez-le-feu, Tsahal entreprend des opérations offensives, matérialisées par des raids sur le front et dans le territoire égyptien. Mais les tirs égyptiens ne cessent pas pour autant.

L’escalade dans les combats ont commencé à partir du 20 juillet 1969. La nuit précédente, les forces spéciales de la Marine Israélienne (la « Shayetet 13 ») avaient effectué un raid sur l’Ile Verte dans le nord du Golfe de Suez et le lendemain l’Armée de l’Air a commencé à attaquer les forces égyptiennes sur la ligne du canal de Suez sans discontinuer. Tsahal a poursuivi ses opérations aériennes en plein cœur du territoire égyptien, et a effectué une incursion vers la côte ouest du Golfe de Suez à l’aide de chars blindés au début du mois de septembre 1969. Les Égyptiens ont subi d’importantes pertes et en décembre 1969, la plupart des batteries de missiles anti-aériens égyptiennes avaient été détruites. Par conséquent, le nombre de victimes israéliennes a diminué le long de la ligne du canal.

Le 7 janvier 1970, la Guerre d’Usure a pris un tournant, lorsque l’Armée de l’Air israélienne a commencé à bombarder des cibles militaires en plein cœur du territoire égyptien. Des bases militaires et des batteries de missiles ont été bombardées dans les régions du Delta du Nil et du Caire. En février 1970, les Soviétiques ont endossé la responsabilité d’assurer la défense antiaérienne de l’Égypte et ont déployé des batteries de missiles et des avions de combat.

En avril 1970, les Égyptiens intensifient les combats, au moyen de tirs d’artillerie, de tirs d’obus de chars, d’attaques aériennes, d’embuscades et de raids sur les places fortes en territoire israélien. Au milieu du mois d’avril, l’Armée de l’Air cesse les bombardements en territoire égyptien mais continue d’attaquer des cibles le long de la ligne du canal de Suez. À la fin du mois de mai, les Égyptiens mènent deux embuscades en territoire israélien faisant de nombreux blessés israéliens et qui ont mené à une recrudescence des combats. L’Armée de l’Air a riposté en attaquant la zone nord du canal. Elle a frappé l’infrastructure égyptienne et a coupé les connexions terrestres menant à Port-Saïd. Plus tard, une attaque est lancée sur la ligne égyptienne dans cette zone. Les forces égyptiennes ont été durement touchées, mais réussissent toutefois à avancer des batteries de missiles vers la ligne. L’Armée de l’Air a attaqué et détruit une partie de ces batteries mais a subi des pertes. En juin 1970, les Américains initient des discussions pour l’obtention d’un cessez-le-feu, qui entre en vigueur le 7 août dans la zone du canal de Suez.

Accalmie sur le front jordanien

Dans la région jordanienne, les efforts de sécurité ont permis de contrecarrer les tentatives d’infiltration en territoire israélien. Quant aux terroristes, ils se contentaient d’exécuter des actions près de la ligne et au-delà, au moyen d’attaques de postes militaires, de tirs d’artillerie et de roquettes sur les implantations de la Vallée de Bet Shéan et de la Vallée du Jourdain. Ils ont également répliqué ces actions dans les zones de la Mer Morte et de l’Arabah. Tsahal s’est préparé à mettre fin à cette activité terroriste au moyen d’embuscades, de patrouilles de la Marine en Mer Morte et de raids du côté est de la ligne.

En février 1970 a lieu la première crise entre les terroristes et l’Armée Jordanienne. En avril 1970, le roi Hussein de Jordanie est contraint de céder aux terroristes et établit le gouvernement voulu par ces derniers ; mais les incidents entre l’Armée Jordanienne et les terroristes reprennent de plus belle et atteignent un sommet lors d’un violent affrontement en septembre 1970, connu sous le nom de « Septembre noir ».

Ouverture d’un front au nord avec la Syrie et le Liban

La frontière syrienne, qui était relativement calme depuis la fin de la Guerre des Six Jours, fut le théâtre d’une escalade de la violence.

Chaque mois, 40 incidents se déroulaient en moyenne à cette frontière. L’Armée Syrienne multipliait les bombardements de postes d’observation, les attaques aériennes sur les postes militaires israéliens et les embuscades. Elle autorise l’expansion des activités des organisations terroristes de Syrie, et ces dernières tendaient des embuscades, attaquaient des véhicules et posaient des mines. Tsahal riposte et prend même l’initiative de lancer des « journées de combat », qui comprenaient des tirs d’artillerie et de tanks, des actions de l’Armée de l’Air et des raids d’hélicoptères en plein cœur du territoire syrien. Le point culminant de ces opérations offensives de cette période est atteint pendant les trois « journées de combat » au cours desquelles des soldats syriens sont blessés ou tués.

En 1968, les organisations terroristes commencent à établir des bases sur les pentes du sud-ouest du Mont Hermon. Les terroristes venaient de cette zone, surnommée le « Fatah Land », pour effectuer des attaques terroristes en Israël. Près de 80 attentats sont commis en 1969 et 200 en 1970. Les terroristes essayaient d’opérer à l’ouest du fleuve Hasbani mais ils se heurtèrent à la résistance des autorités libanaises. Toutefois, en novembre 1969, les « Accords du Caire » sont signés entre le Liban et les terroristes, autorisant le lancement d’opérations à partir de cette zone. Les activités des terroristes comprenaient des tirs de roquettes en direction des communautés du nord d’Israël, le mitraillage de véhicules sur la route du nord, et des infiltrations dans le but de commettre des attentats. Un grave attentat a lieu en mai 1970, lorsqu’un autobus scolaire est attaqué à l’arme à feu par des terroristes sur une route du nord d’Israël. Douze enfants sont tués et 29 personnes blessées dans cet attentat.

Afin d’enrayer cette activité terroriste, il est décidé d’ériger un « système de clôtures », comprenant l’installation de barrières, de mines et de moyens de brouillage ; de plus, des patrouilles de routine et des postes d’observation sont mis en place, des embuscades sont tendues, dont certaines au-delà de la frontière. En mai 1970, une attaque des forces blindées est menée dans des villages de la région du « Fatah Land », au cours de laquelle les forces israéliennes opèrent en territoire ennemi deux jours durant. Les forces israéliennes s’emparent de « Har Dov » et un poste militaire est établi au sommet de la montagne pour dominer la région. Par la suite, des chemins sont ouverts vers la région du « Fatah Land », ce qui a permis de mener des actions plus efficaces contre les terroristes.

Les organisations terroristes opéraient également en dehors d’Israël – principalement contre les entreprises de transport aérien liées d’une façon ou d’une autre à Israël et contre les ambassades d’Israël. L’événement le plus marquant fut l’explosion d’un avion de la « Swissair » qui faisait route de Zurich vers Tel Aviv, 9 minutes après son décollage. L’attentat, commis par le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), a coûté la vie à la totalité des 47 occupants (dont 13 Israéliens) de l’avion qui s’est écrasé dans une forêt à proximité de Würenlingen.

IV. Période Allant d’Août 1970 à la Guerre du Kippour

Intensification des affrontements au nord du pays

Au cours de cette période, les opérations de sécurité étaient concentrées sur la région du Liban. À la suite de la guerre civile en Jordanie, des milliers de terroristes ont été expulsés de ce pays. Ils se sont concentrés au Liban et se sont basés sur les pentes ouest du Mont Hermon, dans des villages à proximité de la frontière avec Israël, dans des camps de réfugiés sur la côte et à Beyrouth. Leurs activités terroristes comprenaient des incursions en territoire israélien, des tentatives d’intrusion par la voie maritime, des tirs sur des véhicules de patrouilles le long de la frontière nord et des tirs de roquettes.

Au début de l’année 1972, le nombre d’attentats à la frontière libanaise a augmenté. Israël a prévenu que si les attaques étaient amenées à se poursuivre, Tsahal entrerait au Sud Liban, et une trêve temporaire est obtenue de la sorte. En février 1972, Tsahal commence à modifier sa façon d’opérer, en exécutant des raids relativement profonds et avec des forces nombreuses, incluant des interventions ciblées de l’Armée de l’Air par le biais de bombardements en plein cœur du territoire ennemi. Le même mois, la construction d’une route menant vers la zone du « Fatah Land » est achevée et un raid de chars blindés est mené sur le village d’Aynata. Ces raids ont contraint les terroristes à quitter ces villages et à établir leurs bases en pleine nature, avec pour corollaire une diminution du nombre d’attaques terroristes. En septembre 1972, du fait d’une escalade de la violence à la frontière avec la Syrie, Tsahal engage une opération offensive étendue au Liban, surnommée la « mini-offensive », et au cours de laquelle des forces d’infanterie et blindées ont recherché les points de concentration de terroristes au Sud Liban. Des raids sont effectués sur les bases terroristes à l’intérieur du territoire libanais – un sur les bases situées près de Tripoli (en février 1973) et le second sur les logements des dirigeants terroristes et sur leurs installations à Beyrouth (en avril 1973).

Dans la région du plateau du Golan, la plupart des actions dirigées contre Israël sont effectuées par des organisations terroristes. Ces actions se matérialisent par des tirs à la frontière, des incursions en territoire israélien et la pose de mines. L’armée syrienne autorisait ces opérations terroristes et allait jusqu’à prendre part aux incidents de tirs. Dans le cadre du déploiement dans le plateau du Golan, la construction de postes militaires est achevée et des sections sont ajoutées au « système de clôtures ». Au mois de septembre 1972, le nombre d’incidents atteint son sommet et Tsahal lance une opération dans le cadre de la « mini-offensive ». Cela se traduit par des tirs d’artillerie, des tirs d’obus de chars et des attaques aériennes de l’Armée de l’Air sur les bases des terroristes et les postes militaires de l’armée syrienne. Une partie de ces attaques est menée en plein territoire syrien, jusqu’au nord de Damas. D’octobre 1972 jusqu’en janvier 1973, quatre jours de combats prennent place au cours desquels il est ordonné d’ouvrir un feu nourri contre la ligne syrienne. Suite à cela, un calme relatif est rétabli dans la région du plateau du Golan.

Maintien difficile d’un calme relatif dans le sud d’Israël

Dans la zone du canal de Suez, après le cessez-le-feu avec l’Égypte (en août 1970), Tsahal commence à améliorer sa ligne de points forts et à établir une deuxième ligne de « bastions ». De nouvelles routes sont tracées et construites. L’armée israélienne se prépare à l’éventualité d’une reprise des combats.

Dans la bande de Gaza, d’intenses opérations de sécurité débutent en 1971, après une période marquée par de nombreux attentats, dont le plus marquant était le meurtre de deux enfants partis en excursion avec leurs parents. Le Commandement du Front Sud a concentré l’essentiel de ses efforts sur cette zone. Les forces dans la bande de Gaza ont été augmentées en nombre, et sont restées stationnées plus longtemps dans la zone afin d’y prendre leurs repères.

Les forces étaient présentes à toute heure du jour et de la nuit. Les opérations de sécurité étaient effectuées par des petites unités qui opéraient dans un territoire bien défini et connu d’elles, et incluaient des opérations de routine de recherche et d’embuscades, sans négliger pour autant certaines opérations spéciales ciblées. Les forces israéliennes étaient également positionnées dans les camps de réfugiés pour limiter l’activité terroriste qui en émanait et des routes menant vers ces camps furent construites afin d’y faciliter l’accès. La frontière maritime a été par la suite fermée par la Marine. Ces opérations ont permis un retournement de situation : la plupart des cellules terroristes ont été éradiquées, les dirigeants terroristes ont été tués, capturés, se sont rendus ou ont pris la fuite. Le calme est restauré dans la bande de Gaza.

Forte recrudescence des attentats commis en dehors d’Israël

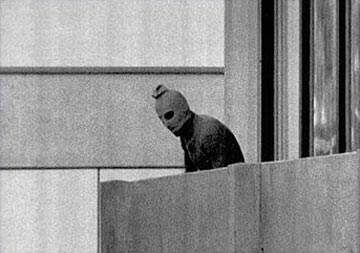

Au cours de cette période, les terroristes palestiniens ont intensifié le nombre d’attentats perpétrés hors d’Israël, y compris contre des cibles non-israéliennes et non-juives, dans le but de faire prendre conscience du problème palestinien au monde entier. Diverses méthodes ont été utilisées : détournements d’avions, attentats dans des aéroports, envoi de lettres piégées en Israël, meurtres de civils – tout cela avec une implication de terroristes étrangers dans les rangs de ces organisations. Les attentats les plus marquants étaient le détournement par 4 terroristes de l’organisation Septembre Noir du vol 571 de la compagnie aérienne belge Sabena voyageant de Vienne vers Tel Aviv le 8 mai 1972 ; le massacre de l’aéroport de Lod le 30 mai 1972 au cours duquel 26 personnes ont été tuées et 80 blessées par 3 membres de l’armée rouge japonaise qui agissaient pour le compte du FPLP ; et enfin le massacre de 11 athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de Munich début septembre 1972 par l’organisation palestinienne Septembre Noir. Israël a oeuvré pour déjouer les attentats à l’étranger, en renforçant la protection des installations, des personnes et des avions, et en attaquant les bases terroristes où étaient élaborés les attentats.

V. Échange de Prisonniers

Au cours de la Guerre d’Usure, 12 soldats de Tsahal ont été capturés par les forces égyptiennes et 3 par les forces syriennes. Le 16 août 1970, un pilote blessé est rendu par l’Égypte et le 29 mars 1971 un autre soldat est ramené d’Égypte. Le 9 juin 1972, un échange de prisonniers a lieu avec la Syrie, au cours duquel les 3 pilotes capturés en Syrie sont rendus à Israël en échange de 5 officiers syriens qui avaient été capturés par Tsahal. Le 3 juin 1973, trois pilotes israéliens sont rendus à Israël après trois années de captivité en Syrie. En échange de ces 3 pilotes, Israël a libéré 46 prisonniers syriens.